Читайте канбан справа налево: как команде накапливать и использовать знания

Привычка бесконечно гонять карточки по колонкам – далеко не лучшая идея. Более того, движение по канбан-доске эффективнее строить справа налево, возвращаясь к уже вложенным задачам, а не только проталкивая новые.

Команде TEAMLY казалось, что с управлением знаниями у нас полный порядок. Но выступление на конференции Алексея Пименова, практика и тренера по канбан-подходу, перевернуло картину. В этой статье собрали ключевые идеи, практические выводы и инструменты, которые помогут превратить разрозненные знания в головах в системный актив.

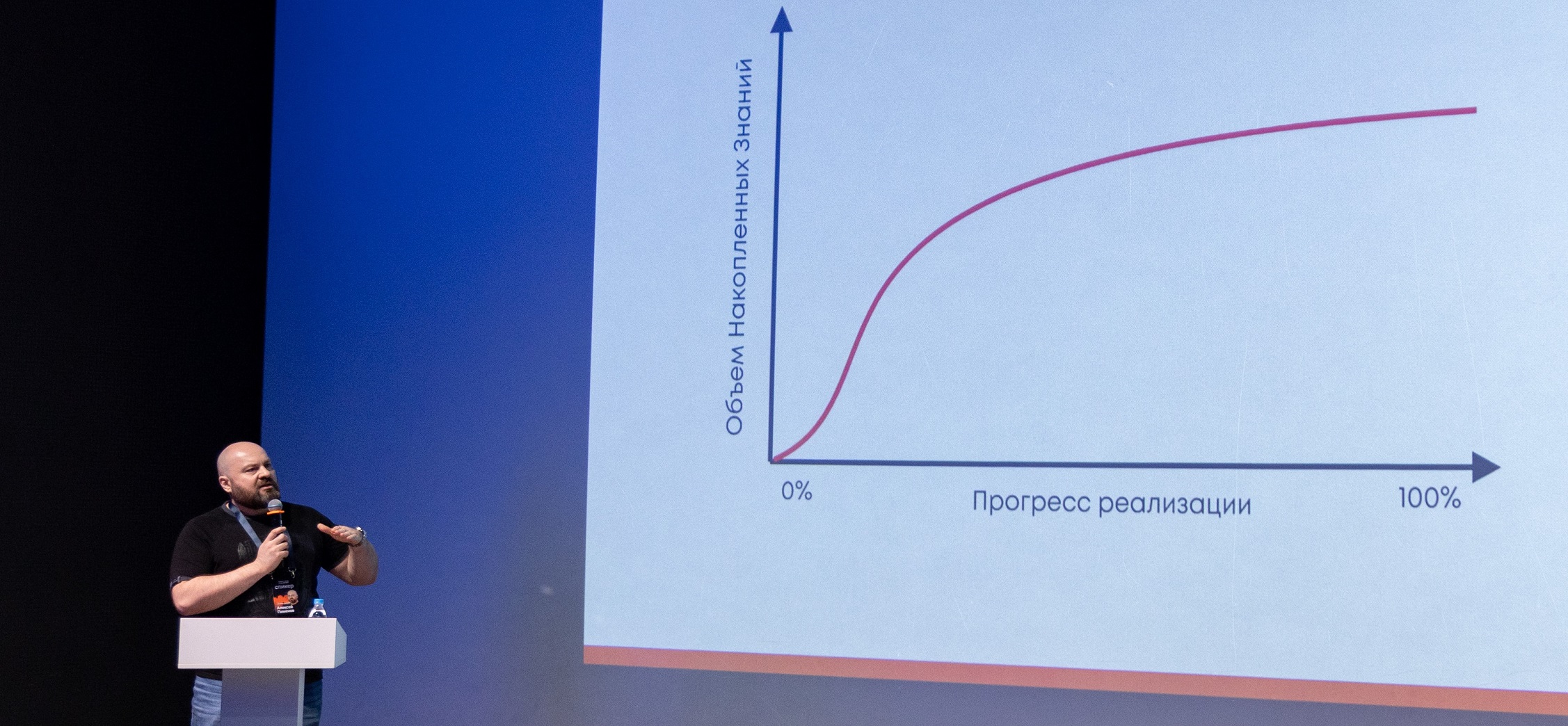

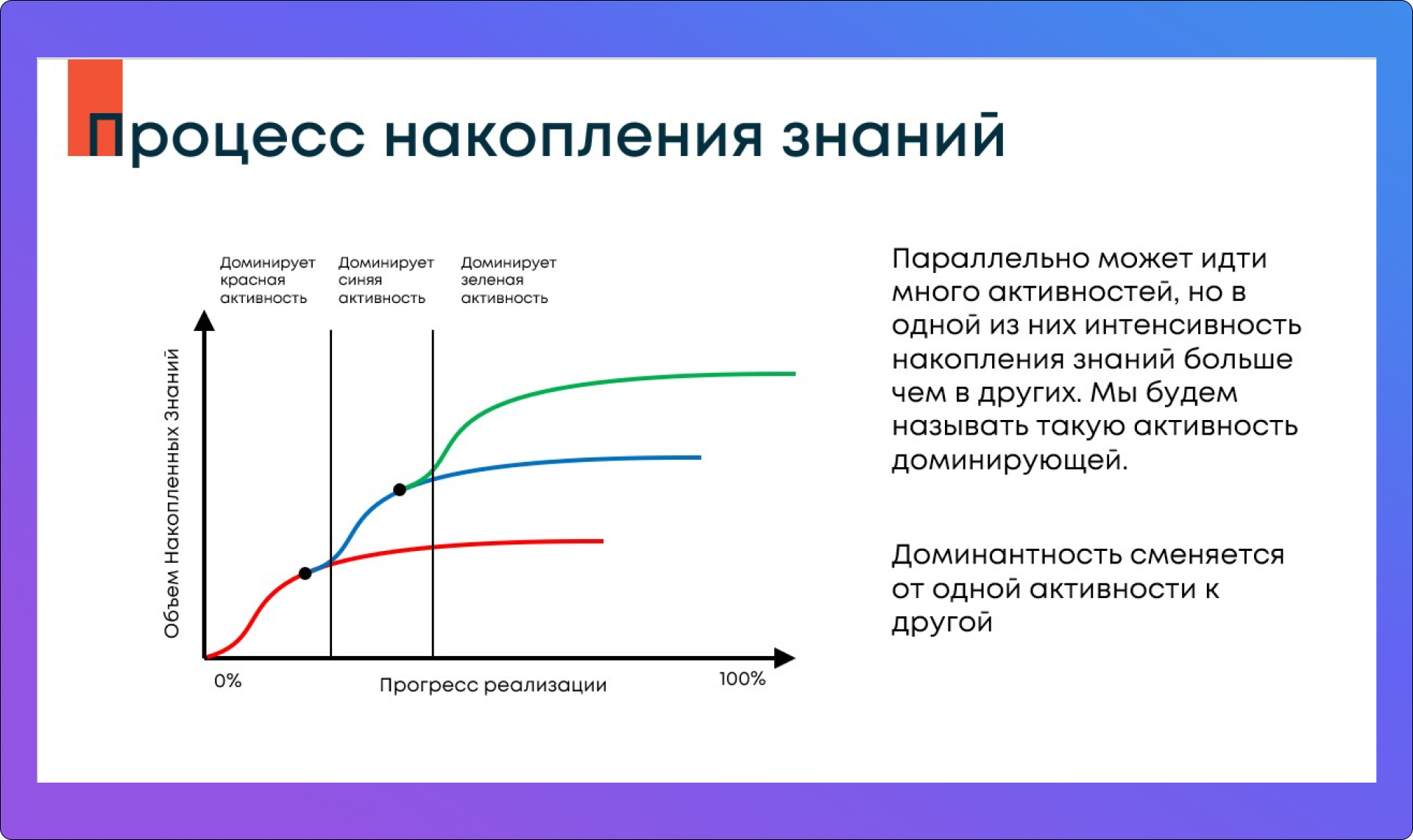

Процесс накопления знаний нелинеен

Процессы, связанные с информацией, почти никогда не движутся линейной цепочкой «раз и навсегда». Возьмём знакомый сценарий – команда ищет разработчика.

На идеальной схеме всё просто:

-

HR публикует вакансию и собирает отклики;

-

менеджер просматривает резюме и отбирает тех, с кем стоит пообщаться;

-

кандидаты приходят на интервью.

Так это выглядит на бумаге. В реальности этапы накладываются. Рекрутер продолжает присылать свежие резюме, параллельно собеседуется первая волну, одновременно отсекается часть претендентов и… попробуйте не утонуть в остальных рабочих задачах. Иными словами, в один момент времени у вас несколько активностей, каждая из которых добавляет новые знания: о рынке, об ожиданиях, о внутренних процессах.

Берите на заметку. Любое накопление знаний – это не эстафета, а сеть параллельных веток. Это нормально. Важно уметь это увидеть.

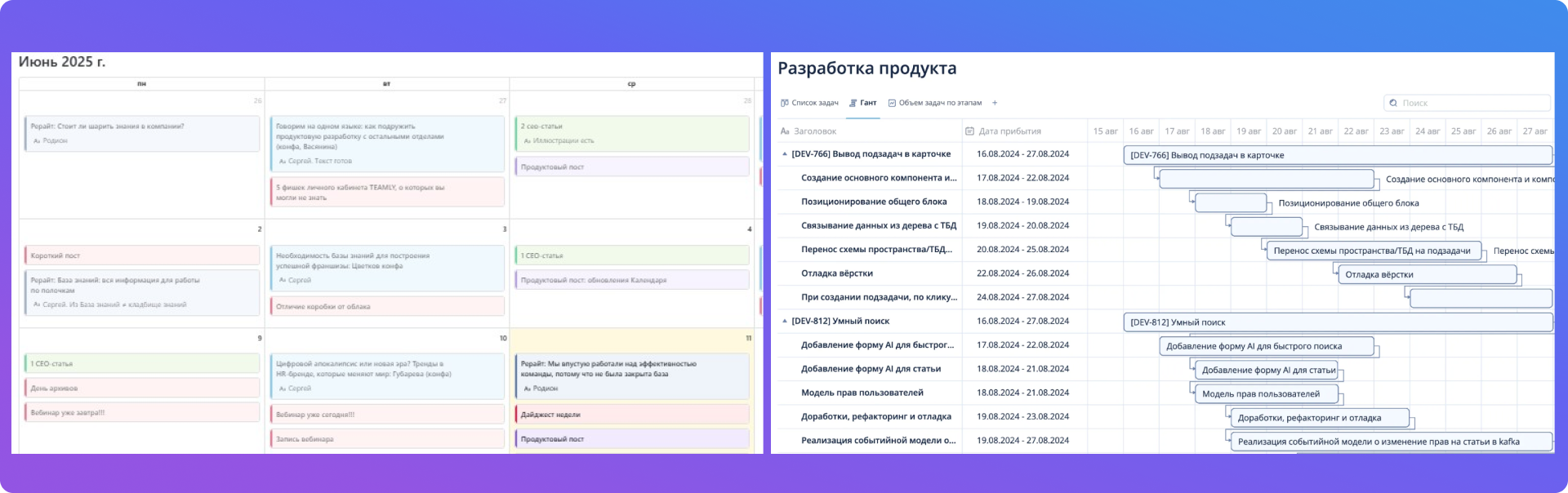

Чем тут помогает визуализация времени

-

Календарь ясно показывает, сколько параллельных потоков уже идет: собеседования, проверки тестовых, ревью резюме, внутренние встречи.

-

Диаграмма Ганта даёт возможность выстроить зависимости: что от чего зависит, куда подключать людей, где узкие места и паузы.

Когда есть карта реальности, не надо требовать от команды невозможного «по очереди»: начинается управлять синхронностью.

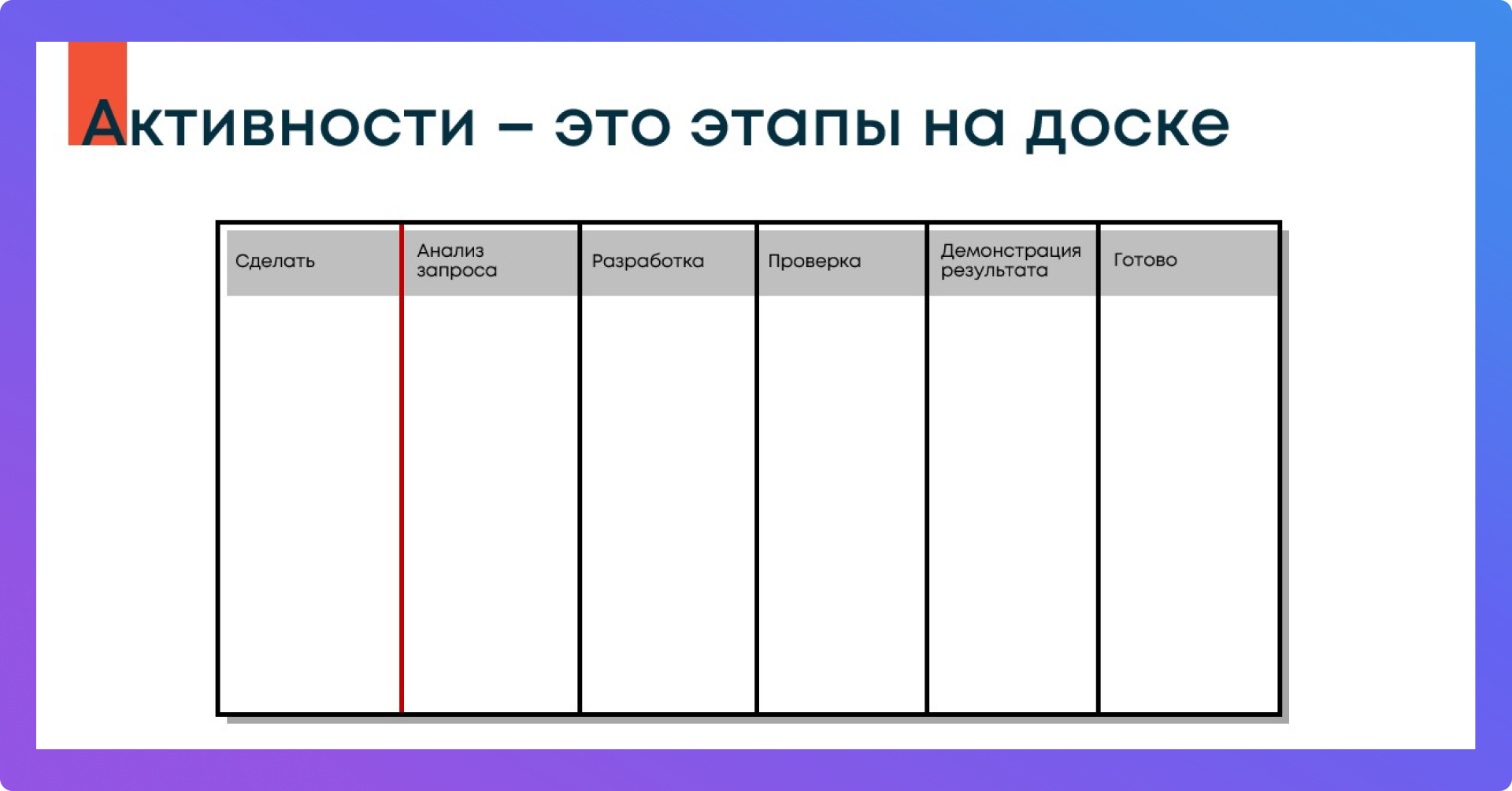

Зачем вообще нужна канбан-доска

В офисной среде работа не видна: час назад человек сидел за ноутбуком – и через час он там же.

На производстве движение деталей ощутимо физически: узлы, конвейер, готовые блоки. Руководитель видит путь изделия.

В офисе такой роскоши нет, поэтому и появилась потребность в визуальном эквиваленте умственного труда.

Исторические мифы оставим историкам: современные цифровые доски – это не попытка скопировать цех «Тойоты», а адаптация визуализации под когнитивную работу. Сначала это были маркерные панели со стикерами, теперь – таск-трекеры. Суть одна: сделать процесс видимым и проверяемым.

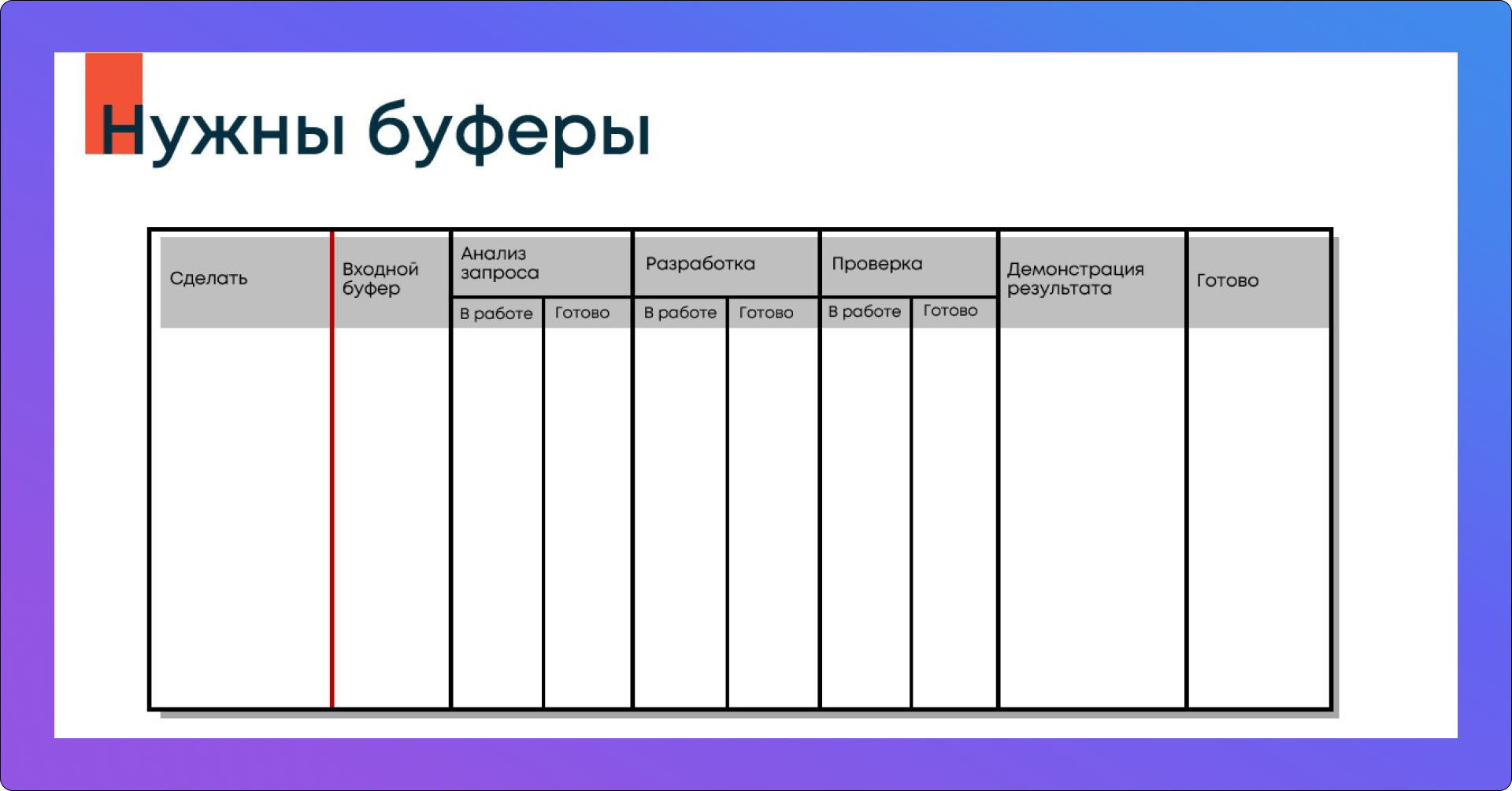

Ещё один важный момент – буферные состояния. Между «Аналитикой» и «Разработкой» есть промежуток «Готово к разработке». Он необходим, чтобы фиксировать готовность и не терять факты: когда закрыли анализ, почему разработка не стартовала, что мешает переходу. В этих небольших промежутках спрятано много управленческой правды.

Вывод. Доска и таблицы – способ показать то, что обычно растворяется в файлах, чатах и головах: где мы сейчас, что уже сделано, где висит узкое место.

Почему не стоит гонять карточки взад-вперёд

Типичная ситуация: тестирование обнаружило дефект. По инерции карточку отправляют назад в «Разработку». Выглядит логично, но у этого подхода есть минус – мы теряем исторический след. Кажется, будто задача снова стартует «с нуля», хотя на самом деле в неё уже вложены время и деньги.

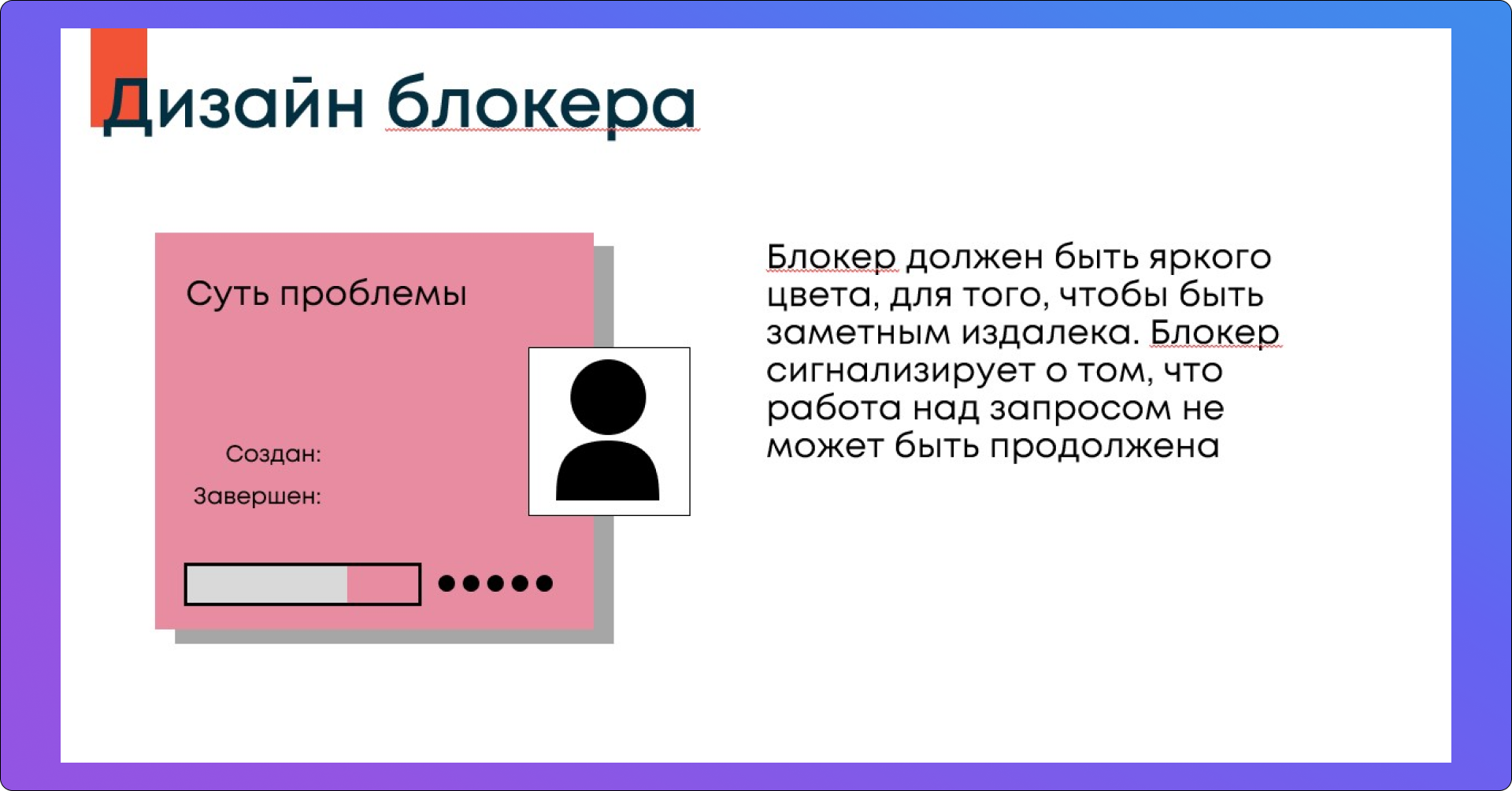

Лучше заводить блокер – заметную метку поверх текущей карточки. Она не передвигает работу по колонкам, а подсвечивает место, где мы споткнулись. Что указывать в блокере:

-

суть проблемы (что именно не так);

-

когда именно возникла блокировка и когда её сняли;

-

кого нужно подключить для решения (роль/команда, а не только имя).

Такой подход помогает сохранять контекст и видеть, где именно задача застопорилась: в тестировании, на ревью, в ожидании данных, из-за доступа или инфраструктуры.

Чтобы понять логику, представьте учебный пример. Школьник решает задачу, но ему не хватает темы, которую он пропустил год назад. Он не возвращается «учиться с нуля», он точечно закрывает пробел. Блокер – именно про это: не перемещать работу назад, а обозначать конкретное препятствие и ликвидировать его.

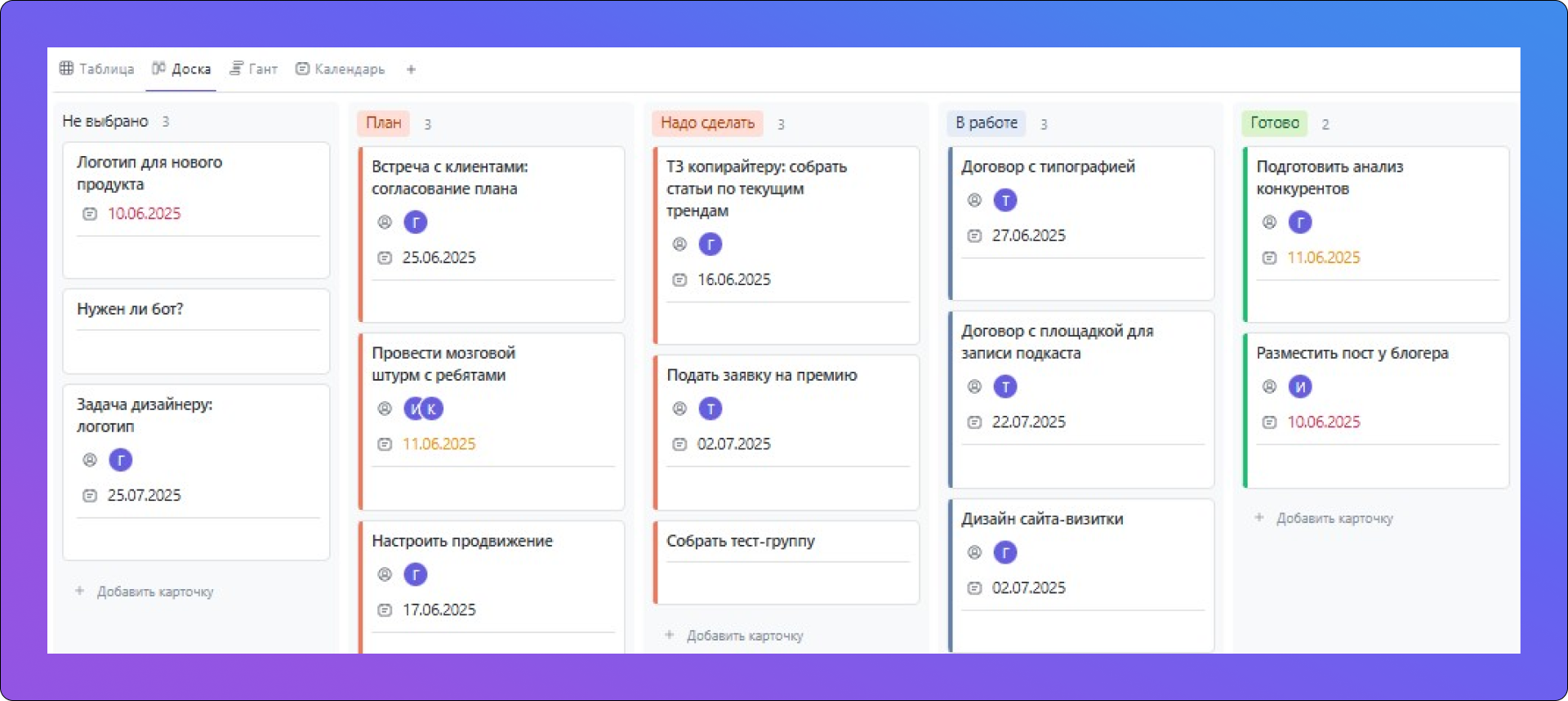

Как это работает в TEAMLY

Мы добавили в базу знаний Тимли инструменты, которые помогают отмечать, приоритезировать и анализировать такие ситуации:

-

Статусы и теги на карточках: задайте правило, что «красный» – это блокер, а «жёлтый» – риск.

-

Сроки и просрочки: система подсветит, где вышли за рамки.

-

Ответственные: понятна роль, которая снимает блокировку.

-

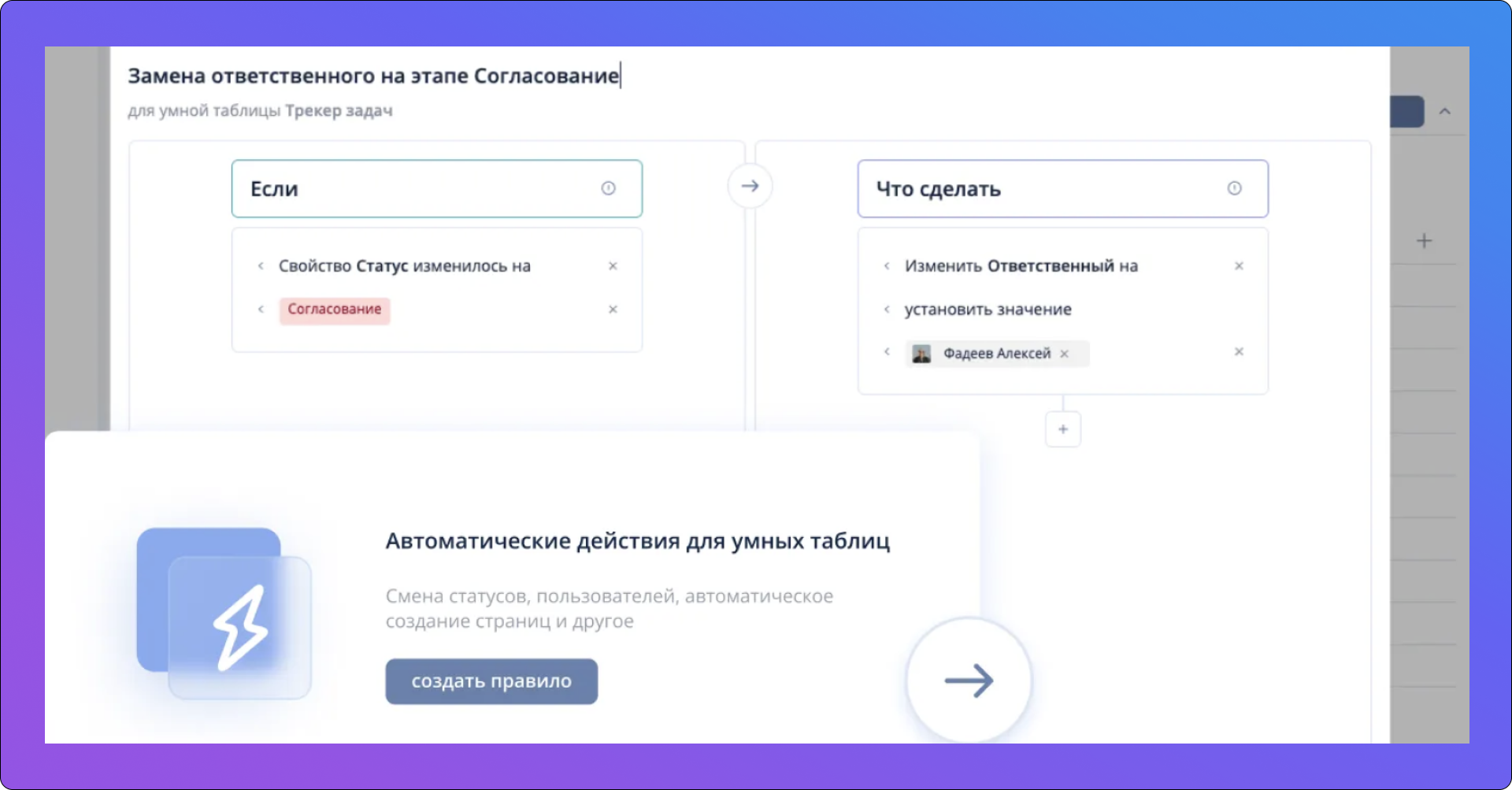

Автоматизация через «Создать правило»: при появлении просрочки карточка автоматически получает тег блокера и сигнал тимлиду.

-

Сортировка и фильтры: одним кликом собираете все проблемные карточки по отделам, периодам или типам блокеров.

-

Диаграммы: видно, какие препятствия «съели» больше всего времени и как это сказалось на сроках.

Два ключевых эффекта от блокеров

1) Честная приоритезация. Когда блокер «горит» на карточке справа (там, где уже пройдено больше пути), задача не конкурирует с лёгкими «новичками» слева. Мы не обесцениваем вложенные ресурсы. Полезное правило: начинаем день с обхода доски справа налево – закрываем то, куда уже вложились сильнее всего.

2) Больше не «люди-колонки». Частая беда – каждый живёт в своей колонке: тестировщики – в «Проверке», аналитики – в «Аналитике», разработчики – в «Разработке». Блокеры ломают жёсткие границы: аналитик может подключиться на этапе теста, разработчик – помочь на стадии анализа, если там всплыл риск. Команда видит единый процесс, а не набор изолированных лотков.

Не удаляйте блокеры – превращайте их в базу рисков

Блокер – это не «стыдный след», а сработавший риск. У каждого риска есть два параметра: вероятность и последствия. Если проблема задерживает выпуск на пять дней и случается десятки раз в год, бессмысленно каждый раз «клеить заплатку». Нужна системная реакция.

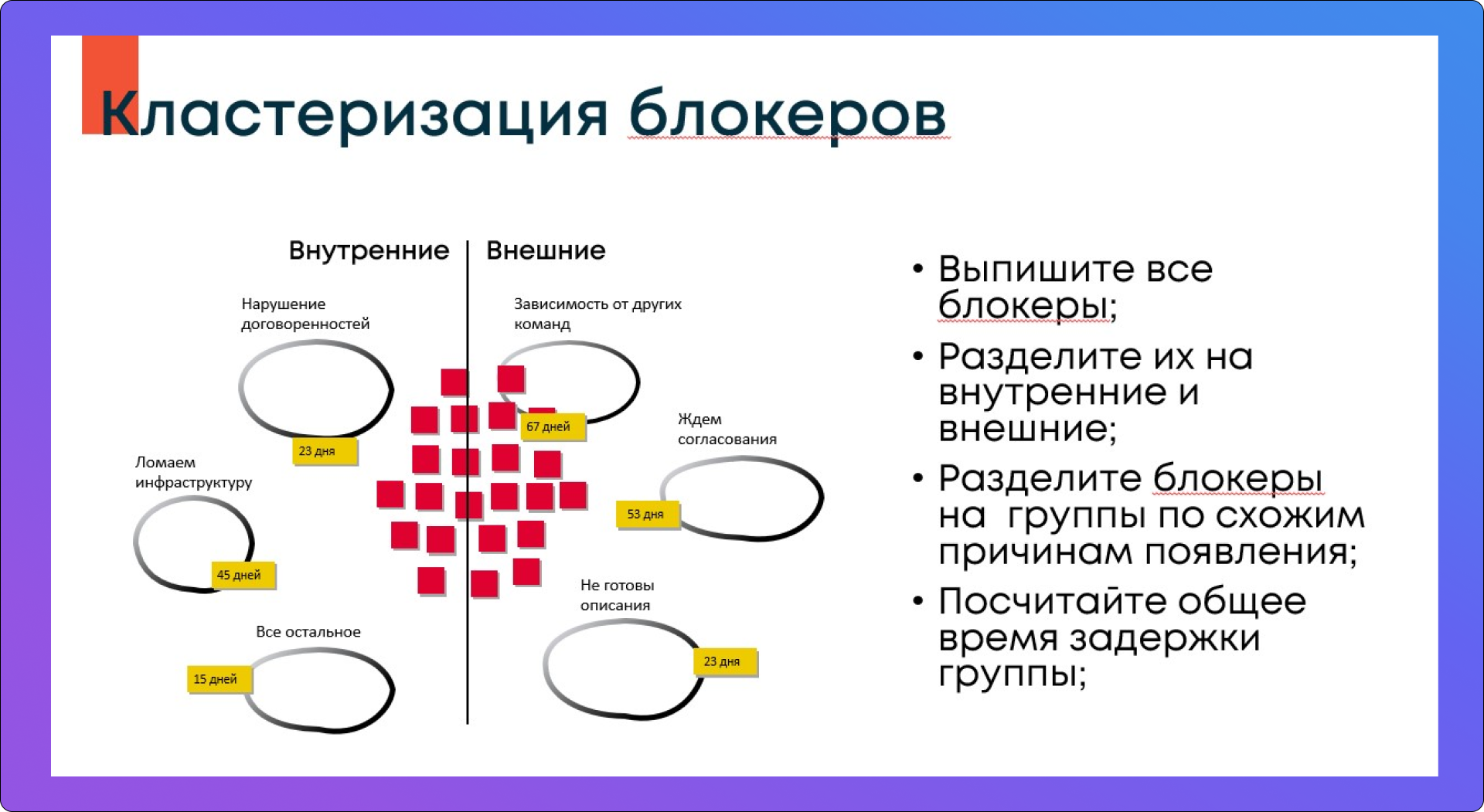

Как это делать на практике:

-

Сохраняйте все блокеры, не стирайте историю после снятия.

-

Периодически пересматривайте массив: раз в квартал/полгода собирайте статистику.

-

Классифицируйте: внутренние (процессы, договорённости, навыки) и внешние (инфраструктура, интеграции, зависимость от других отделов).

-

Смотрите на время решения: какие препятствия пожирают недели, а какие снимаются за часы.

-

Отслеживайте частоту: множество одинаковых блокеров – сигнал к системным изменениям (регламент, доступы, шаблоны, чек-листы, автоматизация).

Цель – перейти от «ретроспективной косметики» к инженерному подходу: собрали данные → нашли повторяющиеся причины → приняли архитектурное решение (процедура, сервис, правило, SLA, обучение).

Накопление знаний – это ещё и анализ того, как они появляются

Пока команда работает, знания не просто складываются в папку. Они рождаются в процессе: в обсуждениях, ожиданиях, проверках, исправлениях. Чтобы не потерять этот капитал, стоит построить цепочку:

-

Сделать процесс видимым (доска, таблица, буферы).

-

Фиксировать препятствия (блокеры, роли, сроки).

-

Автоматизировать реакцию (правила, уведомления, эскалации).

-

Периодически извлекать метрики (частота, длительность, источник).

-

Принимать системные решения (процессные правки, изменения в архитектуре, обучение).

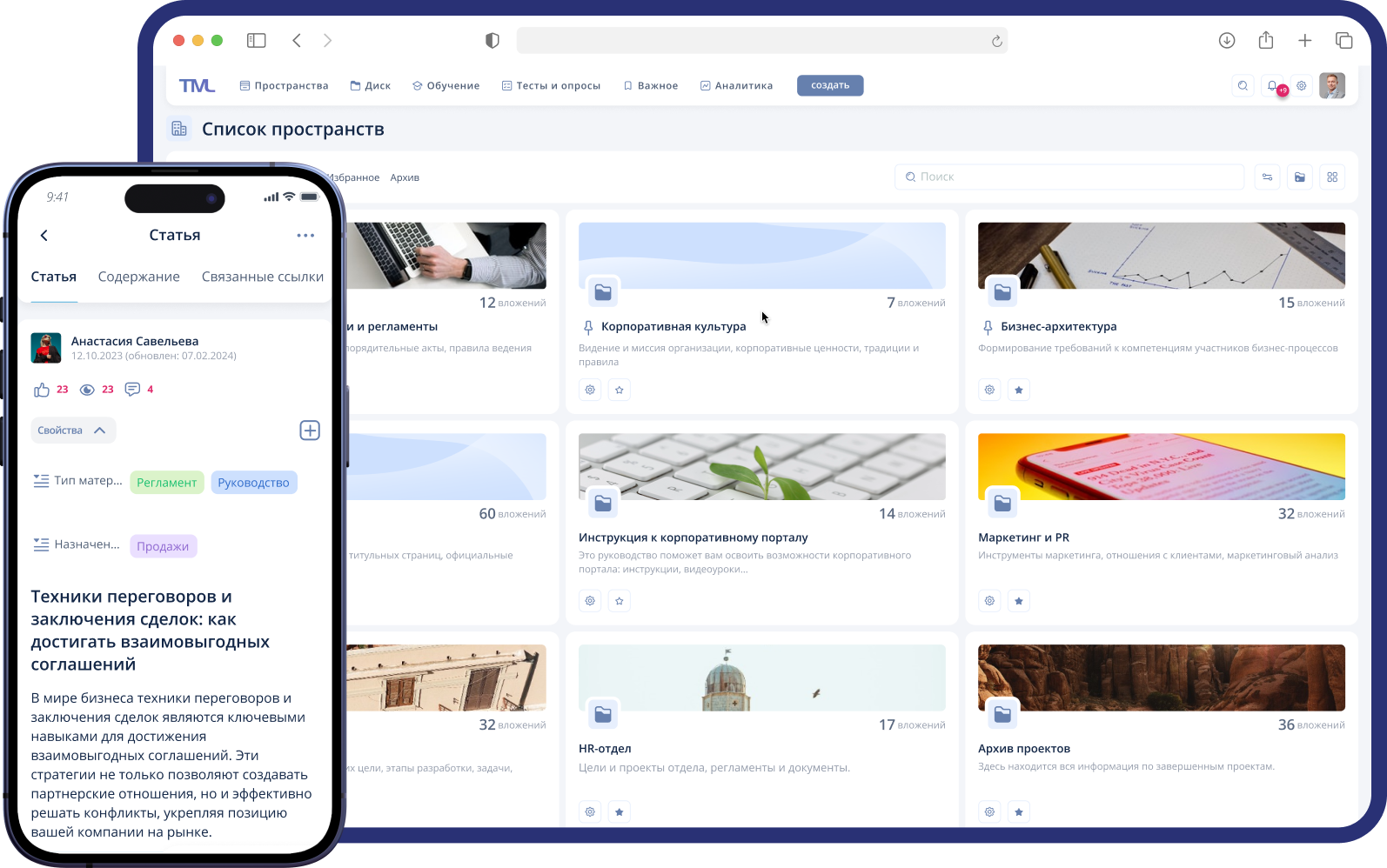

TEAMLY поддерживает все звенья этой цепочки – от быстрых тегов и сортировок до правила «первым делом смотрим вправо» и визуальных отчётов, по которым видно, где именно сгорает время.

Маленькие практики, которые дают большой эффект

-

Единый язык меток. Договоритесь о понятных тегах: блокер, риск, внешняя зависимость, ожидание. Уберите лишнее, оставьте 5–7 реально используемых.

-

Буферы – не мусорная колонка. Чётко определите критерии «готовности к следующему этапу»: что именно должно быть на входе, чтобы работа смело автоматизированно переходила дальше.

-

Дежурство по правому краю. Каждый день начинайте с правых колонок: что мешает выпустить работу, кого нужно подключить, какие блокеры снимаем сегодня.

-

Данные важнее впечатлений. «Кажется, мы часто ждём доступы» – слишком размыто. Проверьте цифры: сколько раз за месяц, среднее время, кто владелец решения.

-

Системное обучение. Повторяющиеся блокеры – сигнал к микрокурсам, чек-листам, шаблонам артефактов. Знания не только копятся, но и возвращаются в процесс в виде готовых инструментов.

Вместо финала

Спасибо, что дочитали до конца. Управление знаниями – это не папка с регламентами, а умение видеть работу, уважать уже вложенные усилия и превращать единичные «спотыкания» в повод улучшить систему целиком. Попробуйте: отметьте два-три типовых блокера, включите обход справа налево и завести правило авто-эскалации просрочек – и уже через пару недель вы заметите, как очередь задач движется ровнее.

А теперь интересно именно ваше мнение: какие идеи из подхода Пименова вы готовы протестировать первыми, и какие блокеры чаще всего встречаются у вашей команды?

Используйте инструменты TEAMLY, чтобы управлять рабочими процессами

Записывайтесь на онлайн-презентацию! Продемонстрируем интерфейс и все возможности платформы

.png)